IL FESTIVAL FAI DA TE - Parte 3

Un instant book con tutte le storie che mi sono venute in mente leggendo le canzoni di Sanremo senza colonna sonora.

(Qui la parte 1 se ve la foste persa e qui la parte 2)

Per Annalisa, in gara a Sanremo con Sinceramente, ho un debole dovuto a Disco Paradise, la canzone per eccellenza di questa estate che conteneva almeno due momenti testuali top. Il primo è il verso «Alza il finestrino che stoniamo Battisti», verso che testimonia ancora una volta (precedentemente lo fece anche Nanni Moretti in un suo film riferendosi a Dieci ragazze per me) un fenomeno storico: come e quanto Lucio Battisti (con Mogol) ha cambiato il repertorio canoro delle gite italiane. Non sono cose da poco le canzoni che si cantano durante le gite, sono gli inni nazionali dei momenti di svago. L’inno casual degli italiani allegri in gita l’ha scritto Battisti, è un suo medley («Sì, viaggiare, evitando le buche più dure»; «Ti stai sbagliando chi hai visto non è, non è Francesca» ad libitum).

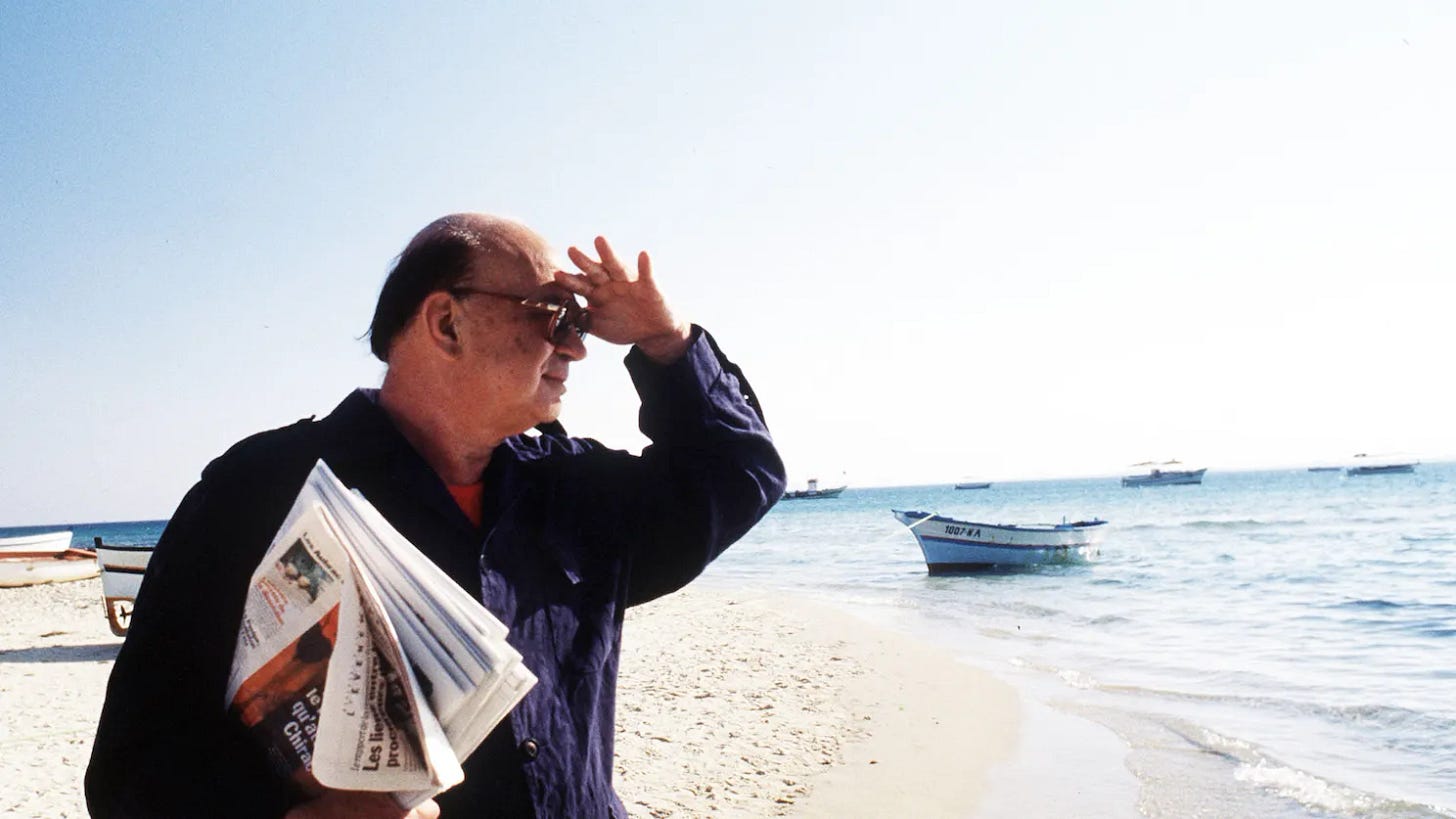

Mai sottovalutare i tormentoni dell’estate, essi attingono, certe volte, a profondità inaspettate. L’incipit di Disco Paradise, per esempio, segna una svolta epocale nel sentimento politico degli italiani: «Tutti alla ricerca di un colpevole / quest’anno hanno deciso che toccava a me / andarmene ad Hammamet». Purtroppo, arrivano tardi, ma queste parole mi hanno toccato il cuore. Per me suonano come una riabilitazione di Bettino Craxi, l’ultimo eroe del Risorgimento italiano dopo il maestro Manzi e lo scrittore Mario Soldati. È una riabilitazione disco che non sarebbe dispiaciuta a Craxi, grande patito di canzoni, quelle di Caterina Caselli in particolare. Nessuno lo può giudicare.

Annalisa canta «Non mi sogno di tagliarmi le vene». Calco evidente, ma di plasticità assai meno drammatica, di Donatella Rettore quando cantava imperiosamente: «Dammi una lametta che mi taglio le vene».

Fortunatamente quello di Annalisa non è un atto di autolesionismo («Non mi sogno di tagliarmi le vene») e così possiamo evitare un secondo suicidio cantato sul palco dell’Ariston dopo quello ventilato da Alessandra Amoroso nella sua canzone dove, nella famigerata notte di pioggia e di vento, la protagonista precipita (non è chiaro se sogna o è desta) dalla finestra di un piano alto, livello grattacielo (un riferimento a quello dei Ferragnez a CityLife?).

Per noi boomers il suicidio è tema sensibile quando si parla di Sanremo. La tragica vicenda di Luigi Tenco, il Cesare Pavese della canzone, ci segnò tutti quanti. E ci segnò davvero.

A proposito di Tenco, qui è necessario un excursus storico. Come sa perfino Wikipedia, la prima idea del Festival risale al 1945. Il CLN (Comitato di liberazione nazionale dal nazifascismo) incaricò Amilcare Rambaldi, partigiano, di immaginare una manifestazione artistica popolare (con auspicate ricadute turistiche) per rivitalizzare Sanremo dopo la guerra. Rambaldi pensò a tante cose e, tra le altre, a un Festival della Canzone. La cosa andò per le lunghe e solo sei anni dopo, nel 1951, il progetto si realizza. Passeranno sedici anni abbastanza tranquilli fino a quando, nel 1967, il Festival perderà la sua innocenza (la faccia l’aveva già persa tre anni prima quando la giuria non aveva assolutamente capito la grandezza di E se domani, sola attenuante ancora non la cantava Mina).

Sette anni dopo il suicidio di Tenco, Amilcare fondò nel 1974 l’Anti-Sanremo, il Club Tenco, in onore, tra rimorso e risarcimento, del «più geniale e tormentato cantautore italiano». È una vicenda straziante quella di Tenco, ma ciò non toglie che Ciao amore, ciao, la canzone di Tenco che fu eliminata dai giudici e fu l’occasione del gesto estremo, era bruttina alquanto (si vociferò che era stata in parte composta sulla falsariga dell’inno nazionale della Germania Est: «Ahia ia ia ia ia iai» direbbe Fiorella Mannoia). Amilcare Rambaldi fu comunque un grande e non a caso Paolo Conte gli ha dedicato Robe di Amilcare una canzone bellissima, forse la sua canzone più “scoperta”: «Silenzio, bambino, sta’ zitto non ridere o piangere / Sta’ bravo, bambino, che qui sto parlando di Amilcare»).

Fine dell’excursus storico.

Emma canta Apnea. Storia di due che si sono lasciati ma si vedono ancora (clandestinamente?) nei corridoi di un albergo. Lei è tuttora pazza di lui: «Io se avessi un telecomando non ti cambierei mai». Lui deve avere un caratteraccio, ma lei è disposta a subire: «Lasciami stare nel tuo temporale se grandini / Tagliami il cuore se vuoi con un paio di forbici». Poi forse ha un ripensamento: «Chiamo l’avvocato». Ma alla fine ammette: «Non ho capito un cazzo di te». Nemmeno noi della canzone.

Fred De Palma in Il freddo non ci vuole cita De André (La guerra di Piero: «Sparami adesso sparami ora») rendendo più bruciante il rimpianto. La guerra di Piero mi ricorda sempre un vecchio film francese in cui un personaggio, uno scrittore interpretato, come sempre splendidamente, da Serge Reggiani. Questo scrittore è da anni in crisi perché nel romanzo che sta scrivendo si è fermato a una scena e non riesce ad andare avanti. La scena è quella di un partigiano francese che trovandosi improvvisamente di fronte un soldato tedesco non riesce a decidersi, come il Piero di De Andrè, a sparare. Nel film Reggiani non riuscirà mai a trovare un finale a quella scena e finirà per non scrivere più una riga. Se Reggiani avesse conosciuto La guerra di Piero, avrebbe sconfitto il suo blocco della pagina bianca e trovato un finale bellissimo e amarissimo: «E mentre gli usi questa premura quello si volta, ti vede e ha paura

ed imbracciata l’artiglieria

non ti ricambia la cortesia».

A questo punto non mi ricordo più chi canta a Sanremo 2024 il verso in cui si dice che i ricordi «sono vipere». Mi scuso e voglio dirgli che ha ragione.

Bocciati senza appello come BigMama ancora prima di aprire bocca sul palco nel mio personal Sanremo sono

1) Gazzelle, che si chiama come un tipo di sneakers, un burino di Roma Nord frequentatore di take-away cinesi, il quale ha dichiarato a Tv Sorrisi e canzoni «Spero di ammirare in prima fila Alba Parietti».

2) Il Volo, che mi fanno l’effetto opposto che Nel blu dipinto di blu faceva a Modugno.

3) I La Sad.

4) Irama.

Dargen D’Amico con i suoi perenni occhiali scuri mi ricorda Pasolini e anche una canzone di Jonathan e Michelle, strana coppia che faceva le cover di Dylan in italiano: «Hey ragazzo tu di poche parole / non ti togli mai gli occhiali da sole. / Non guardi per niente / negli occhi la gente / e tutto il tuo mondo / è al buio profondo».

Dargen canta a Sanremo una canzone sui migranti, Onda alta, in stile Io capitano di Garrone. «Navigando navigando verso Malta senza aver nuotato mai nell’acqua alta», il tema non è dei più spassosi, però Dargen riesce a piazzare in questo contesto drammatico una delle poche battute presenti nelle canzoni del Festival: «Non lo conosci Noé? No eh?».

L’ultima citazione è di Gianni Agnelli e riguarda l’amore. Disse l’Avvocato, ultimo re d’Italia: «Ci si innamora a vent’anni: dopo si innamorano solo le cameriere». Ecco, il Festival che piace a me è quello delle cameriere, delle sciampiste. Il Festival perdutamente sentimentale alla Proust (e non il kolossal autocelebrativo della Rai che è diventato). Il Festival che sognavano il Comitato di Liberazione Nazionale e Amilcare Rambaldi.

Ora bisogna trovare un finale degno a questo lungo pezzo (sperando di non fare come il personaggio di Reggiani) e un pezzo su Sanremo non può che finire parlando d’amore. Clara, la Crazy J di Mare fuori, dice nella sua canzone Diamanti grezzi: «Perdiamo tutto, l’amore è una sala slot».

Troppo pessimista. Invece Renga e Nek cantano: «L’amore è stupido / ma ti fa piangere». Parole sante.

P.S. Il primo leggendario direttore d’orchestra di Sanremo fu il Maestro Cinico Angelini. In quel nome che è un ossimoro, una contraddizione vivente, c’era scritto il destino del Festival di Sanremo, la sua anima doppia, cinica e angelica allo stesso tempo.

Magnifico. Come ci manchi. Costretti alle interviste di Ualter! A presto.

Bellissimi tutti e tre gli articoli... e con la giusta dose di cattiveria!